许敏鹏:巫师的科研梦想

2021-05-25

许敏鹏,1988年生,天津大学生物医学工程专业助理教授,天津神经工程中心神经计算组负责人,美国加州大学圣地亚哥分校SCCN访问学者。主要研究方向为神经工程,脑-机接口,神经信号处理和神经调控。作为技术骨干参与研制神工系列人工神经康复机器人、太空脑机交互系统等多项任务。学术论文曾入选JNE高亮论文、IEEE TBME封面论文等,并被《Science》专刊报道。2018年被评为第四届中国科协青年人才托举工程人选。

良师·益言

“科研在于甘于吃苦、勤于钻研、敢于尝试、勇于创新。”

“学生更像是自己的队友,默契配合才能成功。”

“把个人置身于团队当中,从集体中汲取养分,为集体贡献力量,形成双赢的局面。”

“成功的先决条件是把时间用到位,把铁杵磨成针,手上的茧子越磨越厚,能力也就越来越强。”

巫师的科研梦想

问:许老师好,很荣幸能有机会对您进行采访。我们了解到您18年底刚刚入选了第四届中国科协青年人才托举工程,首先对您表示衷心的祝贺!我们知道您的主要研究方向是脑-机接口、神经信号处理和神经调控,大家谈到脑-机接口总是觉得很神秘,那么能否请您具体介绍一下您的研究方向呢?

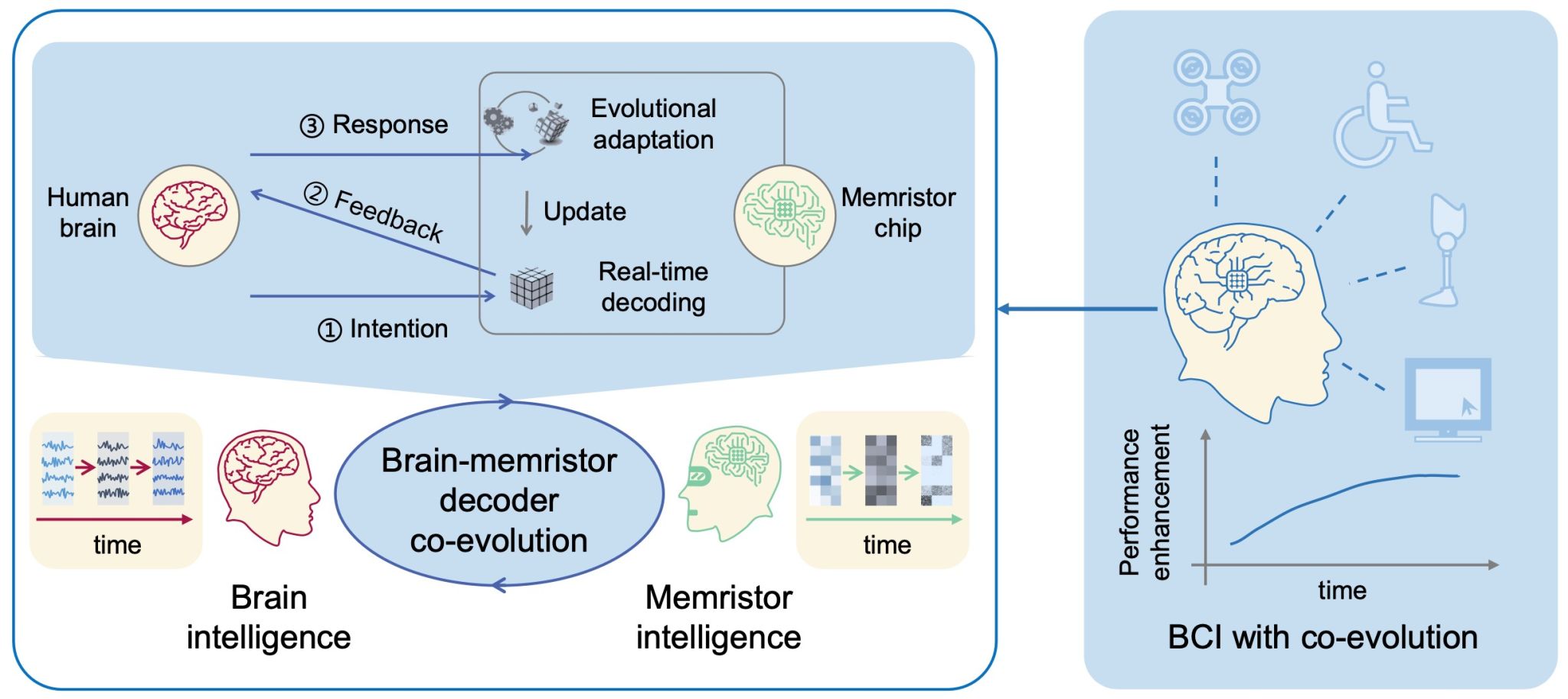

答:打个俏皮的比喻说,我的研究方向有些像传说中的“巫师”或“法师”,修炼如何用精神去支配物质的“法术”,当然这种所谓的“法术”就是脑-机接口技术。为什么这么说呢?我先跟大家讲讲脑-机接口是什么:脑-机接口就是在大脑与计算机之间建立起来的一个通讯接口。通过这个接口我们可以做两件事情,一件事是把大脑的意图信息直接读取出来传给计算机,再通过计算机与外部其他设备交互,从而使我们的意念直接作用到外部的物质世界;另一件事是绕开原有的生物感受器,把外部信息直接写入进大脑,从而改变我们的认知状态。通过这样的一个接口就把我们内部的精神世界和外部的物质世界联系起来了。

问:没想到看似枯燥的科学还能通过如此新颖、有趣的方式来解释,那么这种“法术”能够如何被应用呢?或者说,这些研究领域的推进对于普罗大众的意义和价值是什么呢?

答:试想一下,如果有一天你醒来,发现思维被禁闭在一个无法活动的身体中,你会怎么办?现实生活中,我们可以经常看到“力所不能及”的绝望场景。特别是某些残疾人,他们的脑功能或许是正常的,但其他身体机能的丧失让他们承受着不能运动、甚至无法交流的痛苦。这种情况下,脑-机接口就成为解锁身体的一把钥匙:将残疾人正常的大脑功能释放出来,赋能给外部的仿生假体,从而行使原有残疾肢体的功能。脑-机接口不仅能够帮助残疾人再次获得行动能力,还可以让正常人拓展功能、超越自我。借助脑-机接口控制‘第三只手’,我们或许可以变成八臂罗汉、千手观音;通过融合脑-机智能,我们或许可以变成千里眼、顺风耳。

问:看来这确实是一门“神通广大”的科学。从谈话中,我们能真切地感受到您对这门科学的认真与热爱,那么是什么原因促使您选择它作为主攻方向呢?

答:开玩笑说,或许应该是追求人类的终极梦想,打破精神世界与物质世界之间的界限吧。梦想成真、心想事成永远是人类最美好的夙愿。因为这一旦得以实现,意味着我们将超脱自身肢体的束缚,在神经层面直接开展人机交互,而实现这个目标的根本就在于破解大脑信息编码的规律。作为一名神经工程的研究者,我坚信有一天脑机接口技术将深刻改变世界,带领人类超越自身躯体的局限性。

问:真是一个美好而崇高的梦想!梦想的力量是无穷的,我想正是因为怀有这般真诚的梦想,您才能如此坚定地踏上科研征程。脑机接口开启了我们对未来智能医学的很多想象,我们都知道智能医学工程是一门新兴学科,也是国家着力推动的,对于这门新兴学科,很多人都还不太了解,您怎么看待它的未来发展?

答:智能医学工程是指以现代医学与生物学理论为基础,融合先进的脑认知、大数据、云计算、机器学习等人工智能及相关领域工程技术,研究人的生命和疾病现象的本质及其规律,探索人机协同的智能化诊疗方法和临床应用的新兴交叉学科。应该说,智能和医学走到一起是大势所趋。人工智能赋能医疗,将大大提高医疗质量,降低医疗成本,满足新时代人民群众对于高品质医养服务的需求,切实保障和改善民生。因此,智能医学必将对整个医学领域乃至整个社会产生深远影响。

青年学者的科研征程

问:在您的科研道路上,有什么使您印象深刻、最难忘怀的事情吗?

答:科研活动有时就像一场智力冒险,是对未知领域的探索与挑战,其中的酸甜苦辣只有亲身经历过的人才能体会。在研究生时期,我经常做实验到凌晨1、2点,有时就干脆睡在实验室的椅子上。事实上,我的研究生阶段5个春节都是在实验室度过的,但是没有家人的陪伴并不意味着孤单,因为科研不是一群人的狂欢,科学家就要沉下心来,真正做出有用的东西;就是要有情怀与坚持,敢于攻克别人不敢攻克的难题。

问:我们了解到您本硕博均就读于天津大学,也曾到美国加州大学圣地亚哥分校访学,这段求学之路对您的学术和人生分别有什么影响呢?

答:本科阶段最重要的收获就是培养了自学能力,让我掌握了思考问题的方法,也形成了一定的逻辑分析能力。硕士阶段最重要的收获就是能够沉住气钻研自己的课题,虽然在前三年的知识储备过程中我没有发表论文,广泛阅读前沿文献和学术专著使我打下了较为扎实的专业基础,积攒了较为充分的知识储备,因此才在博士阶段产出了有一定影响力的论文。博士阶段最重要的收获就是选择了跨域研究,在发展脑-机接口技术同时,尝试着去做一些关于神经科学机理问题的研究,这样的尝试极大的扩展了我的眼界、打开了我的思路,为我日后的科研工作起到了积极的促进作用。在UCSD访学的时间里,我感触最深的是一定要多去和不同背景的专家交流,他们不经意的一番话也许能为你的研究思路打开一扇新的大门。

问:《礼记》有言:善学者,师逸而功倍;不善学者,师勤而功半。也跟您一样强调了求学者自学能力的重要性。如今您已从孜孜不倦的求学者转变为传道授业的导师,您如何应对这种身份的转变所带来的挑战呢?

答:在我看来,学生更像是自己的队友,默契配合才能成功。在我们这个小组里,大家都理解对于科研的认真严谨和高标准要求,因此,大家的科研成果也绝不会敷衍了事。有这样的共识,就是态度上的默契配合。另外,我会push同学,同学也会push我,我会challenge同学,同学也会challenge我,一旦到了时间节点就要考察进展,这都是行动上的默契配合。

千里马的坚实后盾

问:您毕业后选择留在母校,留在神经工程研究团队继续工作,请问团队的什么特质吸引了您?

答:首先要感谢我的恩师明东老师,在他的悉心栽培下,我们与团队共同成长,这份经历是我科研生涯最宝贵的财富。我们团队最吸引人的地方就是这里不但有千里马,更有伯乐,这里不但培养千里马,更培养伯乐。这里是一个风口。

问:您的说法很有趣。我们不免好奇,团队是如何培养千里马,又如何培养伯乐呢?

答:团队培养千里马,是锻炼团队成员从事前沿科研的能力,让大家深入地掌握发现问题、解决问题的硬本领。团队培养伯乐,则是锻炼大家开展团队管理的能力,让大家逐步具备识人用人、组织队伍的软实力。

问:近两年,我们都见证了神经工程团队在伯乐与千里马的共同努力下迅速崛起。我们对此深感倾佩,也很想了解这个团队是依靠什么在这么短的时间之内取得如此快速的发展、如此令人赞叹的成绩呢?

答:概括而言,天时、地利、人和。现阶段国际脑科学的进展将神经工程与脑-机接口研究推向焦点和热点,此为天时;团队发展得到了国家和学校的大力支持,此为地利;多年来团队成员的默契合作与不断积累让我们的研究工作得以开花结果,此为人和。

问:我们刚刚谈到团队的发展,而个人与团队的关系就如同鱼和水的关系。那么您如何看待个人的成长发展与对团队的责任,这两者之间的关系?

答:当今科技的发展越来越要求团队协作,我觉得一定要把个人置身于团队当中,从集体汲取养分,为集体贡献力量,形成双赢的局面。我们团队目前在国际脑机接口领域“朋友圈”已经成为重要一员,陆续发展出世界上识别精度最高、指令数量最多、模拟在线传输速度最快的高效脑-机接口技术,进入我们团队的每一位同学,当他们把自己融入到集体当中,从集体中汲取力量,那么即使在与其它世界顶级研究机构的学生角逐时也不见得处于劣势。反过来,团队的发展也离不开一代又一代优秀的老师和学生们不懈的努力与奉献。

科研达人的成功经验

问:您目前为止已经发表了很多高水平的论文,主持过多项国家级科研项目,也获得了很多的荣誉。您认为成为一名优秀的科研工作者,需要具备什么样的素质?

答:就我目前的理解,成为一名优秀的科研工作者需要具备很多优良的素质。我在此方面经验有限,希望和大家共同探讨。结合我自身的情况而言,我觉得获得成功的先决条件是把时间用到位。我的这个笨办法,就像把铁杵磨成针那样的笨,但我想手上的茧子越磨越厚,自己的能力也就会越来越强。

问:我们了解到您博士期间作为学生代表在天津大学研究生开学典礼上致辞时曾提到“科研需要责任,需要梦想,也需要付出”,现在您自己又担任研究生导师。在采访的最后,希望您能对青年学者以及年轻的学子们提出一些期望和建议。

答:我觉得,做科研必须走在时代大潮的最前沿。衷心地希望我们的青年老师在各自的领域都可以开辟前沿、引领潮流,同学们则能够跟得住、赶得上潮头所在。跟随梦想,努力付出,在一次次失败又站起来后,就会得到成长与收获。

问:您生动、详细的讲解让我们很好地了解了这个研究领域以及您的优秀团队,您分享的宝贵经验也给予了我们的青年学者以及年轻学子们很好的启发!非常感谢许老师今天抽出宝贵的时间来参加我们的访谈,也祝愿您在今后的工作、生活中能够不断扬帆远航,取得更大的成绩!

据悉,“青年人才托举工程”是由中国科协2015年启动的人才支持项目,旨在帮助青年科技人才在创造力黄金时期做出突出业绩,努力成长为品德优秀、专业能力出类拔萃、社会责任感强、综合素质全面、具有国际视野的学术技术带头人,成为国家主要科技领域高层次领军人和高水平创新团队的重要后备力量。该人才支持计划主要对32岁以下具有较强创新能力和发展潜力的科技人员,采用稳定支持方式,给予每位入选者连续3年的支持,每年15万元。该项目由中国科协所属全国学会选拔、推荐与培养。